MANOLO Y SU POESÍA

El acto fue muy emotivo y tanto nuestras intervenciones como la lectura de poemas de Echanove se desarrollaron con el telón de fondo de la memoria de un escritor y de un poeta irrepetible, de una figura inseparable de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. También con la presencia de Anna Sallés, su compañera, y de Daniel Vázquez, escritor e hijo.

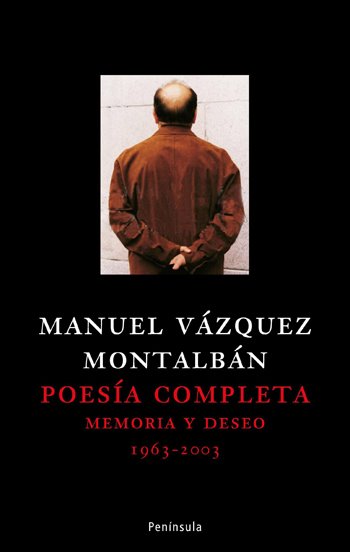

Yo viví algunos años metido en la poesía de Manolo y, gracias a la decisión de trabajar en un ensayo sobre ella, tuve la fortuna de conocerlo, de hablar con él largamente de poesía, de política, del mundo literario, de sus miserias y de sus grandezas. De aquellas conversaciones y de no pocas lecturas y metabolizaciones de sus poemas surgieron tres trabajos de los que me siento especialmente orgulloso y satisfecho: una edición crítica de Una educación sentimental y Praga (Cátedra, 2001), el ensayo Memoria, deseo y compasión (Mondadori, 2001) (nunca olvidaré su llamada telefónica, emocionada como la de un joven poeta ante su primer libro, una mañana de octubre, para comunicarme que la editorial le había enviado, en primicia, uno de los primeros ejemplares que habían llegado de la imprenta) y el estudio preliminar con que se abre esta última edición de su poesía reunida titulado "La poesía de Manuel Vázquez Montalbán: un decálogo y una coda".

LA JUSTICIA POÉTICA Y LA FACILIDAD DEL CRÍTICO

¿Por qué me siento especialmente orgulloso? Porque creo que con esos trabajos he ayudado, aunque sea una brizna, a restablecer la justicia literaria poniendo en su lugar a un poeta como la copa de un pino, y he saldado una deuda ética, moral, con uno de los escritores más cercanos, generosos, rigurosos y hondos con que ha contado la literatura contemporánea en castellano. Reivindicar, en los años 90 y en este comienzo de siglo, la poesía de Manolo era una obligación moral entre tanta reivindicación de medianías que jamás traspasaron la frontera de la mediocridad. O que hicieron de la poesía una atalaya cultista y separada de la vida. Lo más fácil, siempre, es teorizar sobre lo sabido, analizar la obra del poeta superanalizado y superconsagrado (pienso en Gil de Biedma, en Ángel González, en Valente, en nuestros clásicos del 27, en Blas de Otero....). Lo arriesgado, para un poeta que escribe, también, crítica, es tirarse a la plaza pública a resaltar los valores de poetas silenciados o cuestionados, lo complicado es buscar y mostrar la proteína de una obra llena de carga perturbadora (lo hice también con Diego Jesús Jiménez). Eso es lo difícil. También lo hermoso.

LO QUE ME DIJO JUAN CRUZ Y LAS AUSENCIAS

En la presentación-homenaje que celebramos en Madrid hubo muy pocos de los poetas, escritores y otras hierbas que, cuando Manolo vivía, solían saludarlo, elogiarlo, pedirle favores y apoyos, requerirle prólogos y otros trabajos. Faltaron muchos amigos (o que se decían y se dicen amigos). Me lo subrayó, en un aparte, Juan Cruz (amigo, con mayúsculas, de Manolo), que llegó a decir: "si hoy hubieran venido a homenajerlo todos los que le pidieron favores o se beneficiaron de la generosidad de Manuel, no habríamos cabido en la sala". Era cierto. Al días siguiente, Juan Cruz me escribió un mail comunicándome que había escrito, en su blog, una entrada sobre el acto. La leí y pude comprobar que lo que me dijo en voz baja había sido elevado a la condición de afirmación pública.

Ahora añado: los poetas y escritores rojos, propensos a homenajes a poetas que han pasado el rubicón del Príncipe de Asturias (Ángel González, por ejemplo), o la consagración unánime de la generación del 27 (Alberti, por ejemplo), aficionados a acudir en comandita a jalear a escritores ya mayores a los que nadie cuestionó jamás, no estaban. Ninguno. Ni García Montero, ni Prado, ni Sabina, ni Rioyo, tan apasionado lector de la obra montalbaniana (al menos, así lo predica), ni tantos otros que decían compartir, en vida de Manolo, identidades ideológicas, posiciones políticas, amores por la copla y la Barcelona del mestizaje y el espíritu crítico además de haber compartido El País, el diario en el que Manuel Vázquez Montalbán era, desde el primero número del ya lejano 1976, una firma imprescindible. Tampoco estuvo Chus Visor, el editor de Ciudad (1996) y de Pero el viajero que huye (1991), los dos últimos poemarios de Manolo. Es posible que tuvieran otras obligaciones, compromisos de índole superior. Pero... se echó de menos el mensaje escrito, el apoyo en la distancia, la solidaridad con el homenajeado.

Sí, Juan Cruz escribió en su blog lo que muchos pensaron (comenzando por Manuel Fernández Cuesta, el editor, y acabando en el propio Castellet): la generosidad de ciertos poetas con los colegas muertos es extremadamente selectiva.

EL OTRO HOMENAJE: SENTIRSE INTRUSO

Viene esto a propósito de mi experiencia en un homenaje posterior. Fue el 17 de mayo y el acto, en una ciudad del área metropolitana de Madrid, tenía como protagonista la memoria de Ángel González. Acudí porque por una suma de circunstancias acabé de participante en la mesa (junto a Almudena Grandes, Benjamín Prado, Luis García Montero, Juan Cruz, Julio Llamazares y Javier Rioyo). Yo acudí no sólo porque me invitó el ayuntamiento que lo organizaba sino porque me considero conocedor y amante de la poesía de Ángel. Porque, además, creía representar a los cientos de miles de lectores que han vivido la poesía de Ángel más allá de la figura ceñida a las noches de farra y al reducido grupo de amigos de las madrugadas madrileñas en que se centraron, con posterioridad a su muerte, la mayoría de las columnas y semblanzas que se publicaron. Y, cómo no, porque dirijo la colección de poesía que acogió la reedición de Tratado de urbanismo con lectura de Carlos Pardo (Bartleby, 2007), un libro que Ángel recibió con enorme emoción. Pues bien, tuve la sensación (algo que me confirmaron después amigos presentes en el acto) de que en aquella mesa estábamos dos escritores que, para la mayoría de sus integrantes, no lo merecíamos. Las ausencias en el homenaje a Manolo Vázquez Montalbán, se habían convertido en presencia abrumadora tendente a la apropiación de la memoria y de la obra del gran Ángel González (por cierto, poeta al que Manolo admiraba sin reservas). ¿Casualidades de la vida? Probablemente. Pero lo cierto es que tuve la sensación de ser considerado intruso, presencia innecesaria, crítico y poeta no invitado, ajeno al universo de amistades íntimas del poeta homenajeado y, por tanto, "carente de legitimidad" para hablar de él.... El otro escritor disonante, que sí fue amigo de Ángel y que subrayó, sobre todo, su tristeza (su recuerdo también era ajeno a la memoria de nocturnidades que la mayoría de la mesa puso de relieve), fue Julio Llamazares.

Al día siguiente, los periódicos recogieron lo más significativo del acto. No pocos amigos me llamaron o escribieron para expresarme su extrañeza por mi presencia en la mesa redonda. Era, para ellos, un anacronismo. La sensación que experimenté mientras compartía palabras con el resto de los poetas y escritores, la compartió buena parte de quienes me escribieron o llamaron por teléfono. Lo que, objetivamente, era algo natural (incluso hubiera sido necesaria la presencia de muchos más poetas y críticos del amplísimo universo de admiradores de la poesía de Ángel González: es lo que merece) pasaba a ser, para los observadores conscientes de la realidad literaria que vivimos, una anécdota extraña, poco acorde con la visión restringida que en los últimos tiempos se proyectaba sobre Ángel. Una pena.

En esta Feria del Libro, Bartleby Editores está participando con la última novela de Williams, Sólo una palabra tuya. Una historia de vida, amor y muerte, traducida por Beatriz Bejarano, en la que se rinde homenaje a la gran literatura del siglo XX y en la que su autor dibuja las hondas contradicciones en que se debaten los seres humanos cuando la vida los lleva a abandonar los lugares en que nacieron, donde se hicieron adolescentes e incluso alcanzaron la madurez. La Irlanda de la niebla y del verde permanente, de los pequeños pueblos detenidos en algún lugar del tiempo, de los polígonos industriales en declive, se confronta con la Nueva York de unos días de un verano caluroso, lleno de luz, en las antípodas de los veranos irlandeses.

En esta Feria del Libro, Bartleby Editores está participando con la última novela de Williams, Sólo una palabra tuya. Una historia de vida, amor y muerte, traducida por Beatriz Bejarano, en la que se rinde homenaje a la gran literatura del siglo XX y en la que su autor dibuja las hondas contradicciones en que se debaten los seres humanos cuando la vida los lleva a abandonar los lugares en que nacieron, donde se hicieron adolescentes e incluso alcanzaron la madurez. La Irlanda de la niebla y del verde permanente, de los pequeños pueblos detenidos en algún lugar del tiempo, de los polígonos industriales en declive, se confronta con la Nueva York de unos días de un verano caluroso, lleno de luz, en las antípodas de los veranos irlandeses..jpeg)